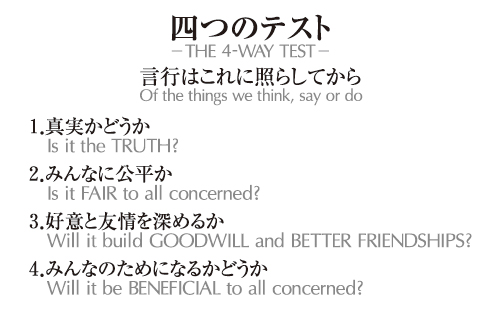

2730ジャパンカレントロータリーEクラブ

2023-24年度 第20回(通算第397回)例会を開催いたします。

1月は職業奉仕月間です。職業奉仕はロータリーの金看板だといわれます。ロータリーの目的の中にも「職業上の高い倫理基準を保ち、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること」とあります。

ロータリーに入会して、最初の頃は、職業奉仕とは「自分の職業を活かして社会に奉仕すること」だと認識していました。しかし、学んでいく中で、それは社会奉仕であって、職業奉仕ではないことが分かりました。「受益者が誰か」という視点で考えると、奉仕活動によって、受益者が自分以外の地域の人々、もしくは地域社会の場合は社会奉仕であり、受益者が自分自身の場合は職業奉仕である。ここで言う受益者が自分自身というのは自分が儲けることだけを考えるということではなく、相手のことを考え、誠実に仕事をすることで信用に繋がり、結果的には受益者となるということです。その為、職業奉仕とは職業「に」奉仕することだと学びました。

ここで話は変わりますが、昨年10月に車を買いました。それまで乗っていた車を下取りに出す為に、インターネットの一括査定見積もりをしました。当時、保険金不正請求等で問題となっていたB社からも査定させて欲しいと連絡が来ましたが、高額査定をして後で色々と理由を付けて金額を下げるという事例もあったことからB社の査定は断りました。他2社に査定をして頂き、誠実な対応をしてくださったという印象を受けた宮崎市内のN社でと考えていた矢先、そこもB社と同じような会社体質だというニュースを見て、お詫びをしてキャンセルさせて頂きました。そういう時期だったので、普段以上に気を付けて誠実に対応をしてくださったかもしれません。しかし、会社の体質は簡単には変わりませんし、不信感を抱き、本当に大丈夫か?と心配しながら取引するよりはと結果的には次の車を購入する会社で下取りして頂きました。

購入する車の支払日、今度は自動車メーカーS社の正規販売店に新車代金を支払ったのに車が納車されないというニュースが流れました。全額支払うと早く納車されるとお客様に促し全額入金させ、結果破産したというものです。支払った人は、「近いし、知り合いのお店だったので車検や修理メンテナンスも頼んでおり、車を買うならここと決めていた。」「10年以上の付き合いがあったので、何の疑いもなく支払った。」というものでした。

最近では、自動車メーカーD社の衝突試験での国の認証制度で不正を行っていることが発覚しました。こうなってくると、何を信用して良いか分かりません。。。

私の車購入は結果的に良い担当者に巡り合うことが出来、車にもアフターフォローにも満足しております。

ロータリークラブで職業奉仕を学んだ時、ロータリークラブは会社の経営者だけでなく、私のような会社員もここで学ぶ意義があると感じました。

お客様や取引先をだますような会社体質は問題外ですが、地震の被災地では空き巣や詐欺の被害が発生し、自衛隊になりすましたり、ボランティアスタッフを装って窃盗する人も居るとのことです。誠実に対応している人が居る裏で、それを利用する犯罪は被災している方も、復興の為に対応している方も踏みにじる行為です。

日本はいつからこんな非人道的な国になったのかと思うのは私だけでしょうか。

「世界に希望を生み出そう。」自己の利益の為に人をだます、弱っている人に追い打ちをかけるような行為を行う。このような社会をなくすにはどうしたら良いでしょうか。とても難しい問題ですが、皆様のご意見をお聞かせください。

1月は職業奉仕月間です。

少し前の「ロータリーの友 2019年1月号」に掲載されている、「大村北RC 佐古 亮尊 様」の文章がわかりやすいと感じましたので、既にご覧になられている方もいらっしゃると思いますが、紹介させていただきます。

私の職業奉仕

「ロータリーの本質は職業奉仕」の真意とは

大村北RC 佐古 亮尊

≪営利行為の根底に友情を置くべし≫

「ロータリーの本質は職業奉仕にあり」とは、ロータリアンの誰もが口にするところです。では、その職業奉仕とはどんなことをする奉仕かと問えば、「自分の職業を生かして社会のために尽くすこと」と、型通りの返事が返ってくるのではないでしょうか。

ところが、「ロータリーの目的」 第2項には、「職業上の 高い倫理基準を保ち、 役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること」とあり、 また、ロータリークラブ定款第6条の五大奉仕部門の第2には奉仕の第二 部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる」とあります。

異論もありましょうが、これを要するに、「有用でない 職業はない。それぞれに価値があり、そこに貴賎の区別はない。自分の職業を天職と心得て、その職業に責任を持ち、誇りを持て」ということでしょう。

こうした理念を世に問うた最初の出来事が、1915年の「全職業人を対象とする職業倫理調」でした。1カ条から 成るその目玉が、この「職業は天から委ねられた天職で、貴賎の区別はない」 ということと、さらに大事なのは「営利行為の根底に友情を置くべし」ということではないでしょうか。

「商売の根底に友情を置け」とは、 商売の相手方を心の友と思い、カモと思ってはならないということです。 私たちが取引をする商品はもともとお客さまのものをお預かりしているので、 時が来ればお客さまの要求に応じて、お客 さまにお返しすべきものです。その時、「責任をもってお返しします。大事にしてください」と手を握り、それを契機として親戚同様の付き合いが始まるような心の交流が生まれることが理想です。

≪ロータリー哲学が常に磨かれてこそ、活動が生きる≫

このようにして、ロータリーは単なる社交クラブではなく、われわれの生活の場である職業とは何だ、自分の職業は世のため人のためにどういう意味があるのかと「職業の意義」を模索し、ロータリアンとしての生きざま「ロータリー哲学」を追究し、その哲学を根底に置く倫理運動として成長してきたのです。 全ての活動はその裏付けとなる思想なり理論なりが常に磨かれてこそ、その活動は生きてくるのではないでしょうか。

では、どのようにして磨くのでしょうか。 それは言うまでもなく、 毎週1回の例会に出席して、親睦の中にお互いの発想を交換し、切磋琢磨して自分を磨くのです。その自己研鑽の心は、アーサー F. シェルドン (1868~1935) によれば、「利己と利他の調和」ということでしょう。その効果が電話の交換手から受付のお嬢さんにまで及んでいけば、その企業は栄え、儲かることはもちろん、その繁栄の効果は同業者を刺激し、ひいては社会を豊かにすることになるのではないでしょうか。

ですから、他の同業者を見下すような言動は慎まなければなりません。同業者を疑心暗鬼にさせないような配慮を持って、自分の企業が繁栄するようになったノウハウも公開し、業界の智慧を高均質化し、そのエネルギーで、その業界と接触する全てのお客に幸せを与えることを念じたい ものであります。

もっとも、ノウハウといってもすでに十分な慣行ができて、商品の販路を開拓したというものに関してであって、今研究中、あるいは試作中のものは公開できないことは言うまでもありません。

せっかく開発したノウハウを公開したら、自分の利益が少なくなると思われるかもしれませんが、自分の独創でノウハウを出せる企業と、人のノウハウを学んでフォローする企業との間には、克服できない落差がありましょう。

こうして業界全体の智慧が上がると地域社会は活気をし、豊かになり、自分の企業も潤うてくるというものではないでしょうか。

『奉仕こそわがつとめ』 に農青年の話があります。 彼は研努力して優れたトウモロコシを収穫したが、その翌年にはその優秀な種を同業者に配布して、皆に良いトウモロコシを作らせ、業界の技術水準を向上させ、この地域を豊かにしました。同時に、自分のトウモロコシもその近所 の良質な花粉を受精することによってさらに品質が向上したというのです。まさに One profits most who serves best. です。

≪「二針三針の奉仕」に見るロータリーの本質≫

職業奉仕の概念ができたのは1927年、実証されたのが1929年の世界大恐慌の時であったといわれています。 ロータリアンの企業は、一社も倒産しなかったということです。 その経験から得たものは、職業を営む上において、自分の職業に誇りを持つためには職業倫理を守らなければ ならない。職業倫理を実践することにロータリーの本質がある、という職業奉仕理念の再認識ではなかったでしょうか。

昔、アメリカのニューヨークにジョン・ハンネーという靴屋があったといいます。 彼は同じ弟子仲間の一人とほとんど同時に、 しかも軒を並べて靴屋を開業しました。1年ほどしますと、隣の靴屋は叔父さんから思いも寄らぬ遺産を譲られてにわかに金持ちとなり、ハンネーの店の何倍もの大きな店になりました。

ハンネーは焦りました。しかし彼はいら立つ心を抑え、「何もそううらやむことはあるまい。 一生懸命やれば私だってやがて大きな店を持てるようになる」と腹を決め、今後の自分の 仕事の方針を考えました。「靴を作る時、手間を省くようなことは一切やるまい。 のみならず二針三針の手間を靴ごとに添えていこう。そうすれば靴の履き心地も良く、長持ちするようになる。そんな自分の作った靴はこれだというものを作っていくんだ。最初は気付かれなくても、やがてお客さん が分かってくれば自然にお客さん も増えてくるだろう」と。

こうしてハンネーはあらゆる点に注意を払い、屈することなく、たゆまず努力を続けました。 それから5~6年もすると、いつの間にか隣の店を通り越して、ハンネーの店にやってくるお客さんも増え、十数年もすると隣の店に倍する大きな店となり、アメリカ屈指の大靴店になって、業界をリードしたということです。

自分の職業である靴作りにおける二針三針の奉仕が良い仕事をしているな」と、彼の商品に有形無形の高い評価を与えることになり、信用という大きな財産を得て、大をなしたということでしょう。

このように、職業的社会生活における奉仕の実践は、まず、自分自身が受益者になることによって、 業界におけるランクも上がり、自信を持って業界をより良くリードする ことができるようになるのではないでしょうか。

本来、 職業というのは私的利潤の追求ということで動いている行為ですが、儲けの金高で一喜一憂するのではなく、儲けを生み出す基になる考え方を、 ロータリーは問題にするのです。

ハンネーは針三針の奉仕をつけて靴と同時にお客の満足を売ったのです。だから彼は靴の代価を受け取る時、お金と同時にお客の感謝を受け取ったのです。そのプラスアルファが信用という積立貯金にもなり、お客との心の交流は、さらに店を繁盛させていったのではないでしょうか。

≪職業奉仕は、 金銭に集中しないこと≫

ポール・ハリスは「ロータリーの職業奉仕のことを一言 で言えば、金銭に集中しないことである」 と言っています。 人間関係において金銭は、その終末処理の問題として避けられないものですが、 その前に自分が世のため人のため、 そして自分のためにどういう倫理的な義務を投下しようと しているのか、ということを考えよということでしょう。こうして金銭を頂く前に相手を納得させ、自分も納得し、社会も納得するようなある種の労務の提供を心掛けるならば、私的利潤の追求がそのまま世のため人のためになる、とポール・ハリスは言うのです。

(第2740地区 長崎県1995-96年度ガバナー)